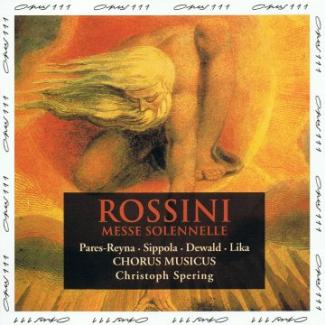

CD 3 Rossini Messe Solennelle

CD 3 GIOACHINO ROSSINI (1792–1868) Messe Solennelle

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)

Messe Solennelle

01 Soli et chœrs Kyrie eleison 02:33

02 Soli et chœrs Christe eleison 01:44

03 Soli et chœrs Kyrie eleison 02:21

04 Soli et chœrs Gloria in excelsis Deo 00:36

05 Soli et chœrs Et in terra pax 01:25

06 Terzetto – contralto-ténor-basse Gratias agimus tibi 05:44

07 Air pour ténor Domine Deus 05:23

08 Duetto – soprano-contralto Qui tollis peccata mundi 05:27

09 Air pour basse Quoniam tu solus 07:34

10 Soli et chœrs Cum Sancto Spiritu 05:02

11 Soli et chœrs Credo in unum Deum 04:15

12 Air pour soprano Crucifixus 02:56

13 Soli et chœrs Et resurrexit 04:41

14 Soli et chœrs Et vitam venturi saeculi. Amen 04:01

15 Soli et chœrs Offertorium 07:33

16 Soli et chœrs Sanctus 04:31

17 Air pour contralto O salutaris hostia 05:32

18 Air pour contralto avec chœrs Agnus Dei 07:05

Besetzung

Peter Lika, basse

Ulla Sippola, contralto

Thomas Dewald, ténor

Peter Lika, basse

Joris Verdin, harmonicorde

Elzbieta Kalvelage, pianoforte

Chorus Musicus Köln

Christoph Spering, Leitung

Ein Lächeln im Augenblick des Abschieds

Zwölf Sänger und drei Geschlechter: Männer, Frauen und Kastraten werden zur Aufführung genügen, also acht für den Chor, vier für die Soli, im ganzen zwölf Cherubin. Gott verzeihe mir die folgende Zusammenstellung. Zwölf sind auch die Apostel in der berühmten Kinnbacken-Handlung, die Leonardo als Fresko gemalt hat, das sogenannte Abendmahl.

Wer sollte es glauben! Es gibt unter Deinen Jüngern welche, die falsche Noten singen!! Herr, beruhige Dich, ich versichere, bei meinem Frühstück wird es keinen Judas geben, und meine Jünger werden richtig und con amore Deine Lobpreisungen und diese kleine Komposition singen, die leider die letzte Todsünde meines Alters ist.

Eine Villa in Passy, vor den Toren von Paris, ist in den 1860er Jahren die Sommerresidenz Gioachino Rossinis. Wie ein abgedankter Monarch empfängt der Patriarch der italienischen Oper hier Besucher, die aus der ganzen Welt zu ihm pilgern. Seit über dreißig Jahren hat sich der Maestro als Komponist von der Öffentlichkeit zurückgezogen, und doch ist er in seinem achten Lebensjahrzehnt eine lebende Legende. Er selbst bezeichnet sich selbstbewusst als »letzten Klassiker«, nennt sich mit leiser Ironie »vieux rococo« und bekennt sich so zu einer Epoche, die eigentlich vor seinem Lebensbeginn liegt, und die für die Zeitgenossen seiner Altersjahre bereits seit drei Revolutionen vergangen ist.

Seit 1858 finden samstags in Passy Soiréen statt und es gilt als besondere Ehre, dazu eingeladen zu werden. Sogar den sonst nicht bescheidenen Richard Wagner erfüllt es mit Stolz, einem solchen Ereignis beiwohnen zu dürfen. Den Gästen dieser Soiréen werden musikalische Programme dargeboten, die neben Modischem der Epoche auch neue Kompositionen aus Rossinis Feder enthalten; somit ist sein Salon der einzige Ort auf der Welt, an dem sein Genius sich fortspinnt. »Péchés de Vieillesse«, Alterssünden, nennt Rossini diese Werke mit der ironischen Bescheidenheit des alten Weltmannes, der das Leben in seinen Höhen wie in den Tiefen bestanden hat.

Der »vieux rococo« sonnt sich in der Bewunderung seiner Besucher, scheint es; und ganz sicherlich sonnen sich die Besucher in seinem Glanz, ist doch das Rokoko durch die Hofhaltung der Kaiserin Eugénie hohe Mode. Frankreich ist eine Weltmacht, nichts liegt näher, als an die Pracht von Versailles anzuknüpfen und nicht daran zu denken, dass diese Pracht vor drei Revolutionen durch den Zug der Marktfrauen in die Residenz und durch den Sturm auf die Bastille hinweggefegt wurde.

Kein Gedanke daran – und doch dämmert bereits in anarchistischen Köpfen herauf, was in nicht mehr ferner Zukunft zum radikalen Aufstand der Pariser Kommune werden soll. Man sitzt und genießt die köstlichen Aperçus des großen Rossini, der seine musikalischen Spitzen ebenso galant und treffend zu setzen weiß, wie einst Talleyrand seine Bonmots. Er nimmt die Errungenschaften der Neuzeit aufs Korn: in einer »Lustigen Eisenbahnfahrt« entgleist der Zug, zwei Passagiere kommen um (einer geht in den Himmel ein, einer fährt zur Hölle), und das Stück endet in einer »Valse burlesque«, die die Trauer der Hinterbliebenen schildert. Rossini hält nichts von der Eisenbahn, und er sagt es ebenso deutlich wie galant.

Eine andere Alterssünde treibt mit der Hypochondrie der Zeitgenossen Spott – der »Kleine Rhizinusöl-Walzer« lässt an drastischer Schilderung nichts zu wünschen übrig. Köstliches Amüsement oder beißende Ironie? – Nichts von beidem und doch beides.

Miniaturen verspotten das musikalische Imponiergehabe der Epoche, und das entzückte Publikum applaudiert nichtsahnend; genau wie das Bonmot über Wagners Musik, die gute Momente, aber schlimme Viertelstunden habe, in Wirklichkeit ein Todesurteil ist. Doch nach drei Revolutionen – Wagner war an der letzten aktiv beteiligt gewesen – versteht das niemand mehr.

Die Messe Solennelle ist das Werk des Siebzigjährigen, mit dem er erstmals wieder seit dem vor dreißig Jahren entstandenen Stabat Mater als Komponist an die Öffentlichkeit trat. Dennoch ist diese »kleine«, aber »feierliche« Messe ein privates Werk; sie ist eine Zwiesprache des abgeklärten Meisters mit Gott: dies zeigen auch die »privaten« Bemerkungen, die Rossini für den Schöpfer in die Partitur schreibt – die Eingangszitate stammen daraus.

Die Besetzung ist »klein« – symbolisch knüpft sie an die zwölf Jünger an, Klavier und Harmonium spielen die Dienerrolle, sind gleichsam in einen Orchestergraben gerückt. »Feierlichen« Charakter erhält das Werk durch eine überaus sorgfältige Komposition, die alle Elemente seines Schaffens enthält – Rossini legt dem Herrn sein Lebenswerk zu Füßen und kann nicht umhin, augenzwinkernd darum zu bitten, dafür nun ins Paradies aufgenommen zu werden.

In der Messe Solennelle die Verkörperung unbekümmerter mediterraner Frömmigkeit sehen zu wollen – wie es leider geschieht – scheint absurd. Sie ist das letzte Werk eines Mannes, der souverän in seinem Metier regierte, der durch die Verzweiflung schwerer Krankheit ging, der sein inneres Exil in einer fremd gewordenen Welt hinter der Maske des geistvollen Genießers verbarg, und der schließlich mit dieser »leider letzten Sünde meines Alters« sein eigenes Abendmahl mit der Gemeinde seiner Bewunderer feiert.

Die Uraufführung fand in würdigem Rahmen statt, gerne ließ sich der alte Meister die Huldigungen gefallen, und zwischen dem Gloria und dem Credo wurde, ganz nach der Art des »ancien régime«, ein Buffet aufgetragen.

DETMAR HUCHTING

Lieber Gott – da ist die arme kleine Messe beendet. Ist es wirklich heilige Musik, die ich da gemacht habe oder am Ende gar Musik des Teufels? Ich bin für die komische Oper geboren, Du weißt es wohl! Wenig Kenntnis, ein wenig Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies.

G. Rossini, Passy 1863

Fragen zur Interpretation der Messe Solennelle

Detmar Huchting: Warum noch eine weitere Aufnahme v Detmar Huchting: on der Messe Solennelle? Obwohl sie ja wohl kaum zum Standard-Repertoire, wie beispielsweise Beethovens große Missa Solemnis gehört, liegen doch etliche Einspielungen vor.

Christoph Spering: Die Bedeutung von Rossinis Komposition innerhalb seines Gesamtwerkes ist enorm groß, da er sich hier durch die kleine Besetzung von vornherein eingeschränkt hat. Er erreicht dadurch eine deutlichere musikalische Konzentration und Aussagekraft. Die Messe Solennelle, als sein letztes Werk, schlägt einen Bogen über Rossinis Gesamtschaffen. Eine Neuaufnahme, die wirklich alle Angaben Rossinis ernst nimmt und umzusetzen versucht, halte ich beim derzeitigen Stand aufführungspraktischer Forschungen für eine Bereicherung, denn sie versucht in genauer Weise die Absichten des Komponisten widerzuspiegeln.

Demar Huchting: Haben denn alle Anderen die Partitur nicht richtig gelesen?

Christoph Spering: Das möchte ich keinesfalls behaupten, aber die Erwartungen und Ansprüche an eine Interpretation sind eben verschieden, und ich glaube durch die Möglichkeit des direkten Vergleichs, den der Tonträgermarkt bietet, auch gestiegen. Außerdem kann ein Notentext durchaus unterschiedlich interpretiert werden. Ich jedoch möchte ihn nur im Sinne des Komponisten interpretiert wissen. Beispielsweise ist es heute, vor allem im Gesang, üblich, jede Notation ohne ausdrückliche Angabe eines staccato als legato zu verstehen.

Sieht man die Bogensetzung im Autograph und im Erstdruck, dann fällt auf, dass viele Bögen ohne Rücksicht auf die Textverteilung noch als Artikulationsbögen verstanden werden wollen. Wenn man diese Bögen nun konsequent im Sinne von Betonungs- und Artikulationsbögen auffasst, wird die Musik viel durchsichtiger und lebendiger. Statt belcanto-Schönklang entdeckt man viele Elemente, die wir heute bei der Interpretation von Barock-Musik wiederentdeckt haben.

Das scheint daran zu liegen, dass es bis heute üblich ist, Musik pauschal zu beurteilen ohne zu bedenken, dass gewisse musikalische Parameter von Anfang bis heute gleich geblieben sind, und sich lediglich im musikalischen Kontext der Musikgeschichte weiterentwickelt haben.

Detmar Huchting: Aber belcanto spielte doch für Rossini eine besonders große Rolle.

Christoph Spering: Sicher, aber das war ein anderer belcanto, der sich in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts durchzusetzen begann und bis heute diesen Begriff beherrscht. Es ging nicht darum, Riesensäle zu füllen – mit Stimmkraft und mit Publikum –; heute ist man in dieser Beziehung bei Fußball-Stadien angelangt. Rossini war ganz anderer Ansicht, er äußerte einmal, mit dem Verschwinden der Kastraten sei auch der belcanto an sein Ende gekommen. Dieses Ideal einer gewissen Künstlichkeit deckt sich wunderbar mit der geradezu sophistisch-genauen Notation. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass wir die Besetzung, wie Rossini sie selbst beschreibt, strikt befolgen: »also acht für den Chor, vier für die Soli, im Ganzen zwölf Cherubin«.

Detmar Huchting: Also nur zwölf Sänger im Ganzen?

Christoph Spering: Ja, wir haben die Solisten dazu gewinnen können, auch die Chorpartien mitzusingen; auf diese Weise bekommen wir einen speziell solistisch gefärbten Klang, und das ist meines Wissens auf keiner anderen Aufnahme so konsequent befolgt worden. Auch der Orchesterapparat ist auf Klavier und Harmonium reduziert, und gibt dem Werk eine spezielle intime Qualität. Außerdem gibt es traditionelle Wurzeln: man denkt im Credo unwillkürlich an das concertino-ripieno-Prinzip des concerto grosso.

Detmar Huchting: Solche interpretatorische Unterschiede sind für jeden Hörer beim Vergleich Ihrer Einspielung, mit den bereits existierenden, sofort nachzuvollziehen?

Christoph Spering: Da wir die originalen Metronomangaben, die in all seinen Drucken überliefert sind, benutzt haben, wird man sich bei dem ein oder anderen Tempo wundern. Ich möchte jedoch betonen, dass das die Tempovorstellungen Rossinis sind, die er gleich mehrfach festgelegt hat. So weichen in der Orchesterfassung nur wenige Metronomangaben von der hier eingespielten Kammermusikfassung ab. Dem Hörer mögen schnelle Tempi, wie der Beginn des »Et in terra pax« oder ruhigere Tempi wie der »Kyrie«- Anfang, das Terzett »Gratias« mit seinem fast skurrilen Artikulationen oder der Anfang des »Quoniam« ungewohnt erscheinen, das ist aber alles von Rossini vorgegeben.

Auch die Harmonium-Besetzung im »Preludio religioso« ist eindeutig von Komponisten gewollt. Der aufmerksame Hörer bemerkt, dass wir nicht nur ein Expressionsharmonium der Zeit benutzt haben, sondern das Harmonicorde, ein Instrument, welches Klavier und Harmonium vereinigt. Dadurch wird die Harmoniumstimme präziser und farbenreicher.

Detmar Huchting: Warum spielt man neben dem Harmonium nur ein Klavier und nicht zwei wie in den meisten bisherigen Aufnahmen?

Christoph Spering: Weil der Erstdruck, der parallel in drei Ländern bei drei Verlagern erschien – wir musizieren übrigens nach dem deutschen Erstdruck, bei Schott Frères 1862 erschienen –, nur ein Klavier nebst Harmonium vorsieht. Dieser Erstdruck weist übrigens noch eine Besonderheit auf: folgend das üblicherweise vom Sopran gesungenen »O Salutaris Hostia« dem Alt übertragen (in Abweichung zum Autograph, das ein Sopran-Solo vorsieht).

So ergibt sich eine gleichmäßige Verteilung der Solo-Arien auf die vier Stimmen, denn nun hat jeder Solist eine große opernhafte Arie. Vom A-cappella-Gesang, über die Ensembles und das Instrumentalstück, bis zur großen Opern-Arie führt Rossini in dieser letzten großen Komposition alle Aspekte seines Schaffens noch einmal vor. In der kammermusikalischen Verfeinerung wird die Musik jedoch gewissermaßen von einer Opern-Bühne in die Haus-Kapelle getragen, die großen theatralischen Wirkungen werden filigran, doch nicht weniger wirkungsvoll.